[ トピックス ]

(2016/10/4 05:00)

【細胞内のリサイクル、がん治療法解明に道】

細胞は栄養不足状態の時に自らのたんぱく質などを分解し、再利用する―。2016年のノーベル生理学医学賞を受賞した東京工業大学の大隅良典栄誉教授は、こうした「オートファジー(自食作用)」と呼ばれる現象の研究の第一人者だ。病気の発症・進行や老化などとの関わりも徐々に明らかになり、国内外で同現象の研究が進んでいる。(斉藤陽一、編集委員・山本佳世子)

【たんぱく質再利用】

ヒトは1日に約200―300グラムのたんぱく質を必要とする。一方、ヒトが1日に食事で摂取するたんぱく質は約80グラム程度と少ない。オートファジーにより細胞自身が不要なたんぱく質を分解・再利用し、この不足分を補っているとされている。大隅氏は「分解は受動的な過程ではなく能動的な過程。たんぱく質の合成と同じぐらい、分解は生物学的に大事な現象だ」と強調する。

このリサイクル機能は、特に栄養が少ない飢餓状態で非常に強まることが知られる。また栄養不足への適応だけでなく、細胞内をきれいにしたり、細胞内に侵入する細菌を排除したりする仕組みにも、オートファジーが関与している。こうした多様な役割を持つオートファジーの解明が進むことで、がんや神経疾患などの病気の解明や治療法開発につながることが期待されている。

【認知症治療にも光】

例えば一部の膵臓(すいぞう)がんはオートファジーが過剰に働くことで、がんの発症や進行につながることが過去の研究で明らかにされている。また認知症の6割を占めるアルツハイマー病は、神経細胞内に異常なたんぱく質が蓄積することで発症することが知られている。オートファジーの機構解明により、こうした病気の治療法開発が進む可能性がある。

最近では大阪大学大学院医学系研究科の吉森保教授らが、オートファジーと脂肪肝との関係についての研究成果を9月に発表。「ルビコン」と呼ばれるたんぱく質が肝臓で増えることでオートファジーの働きが抑えられ、脂肪肝の病態が悪化することを突き止めた。 また東京医科歯科大学難治疾患研究所の清水重臣教授らは、放射線による細胞死の抑制にオートファジーが関与していることを解明するなど、研究は多岐にわたっている。

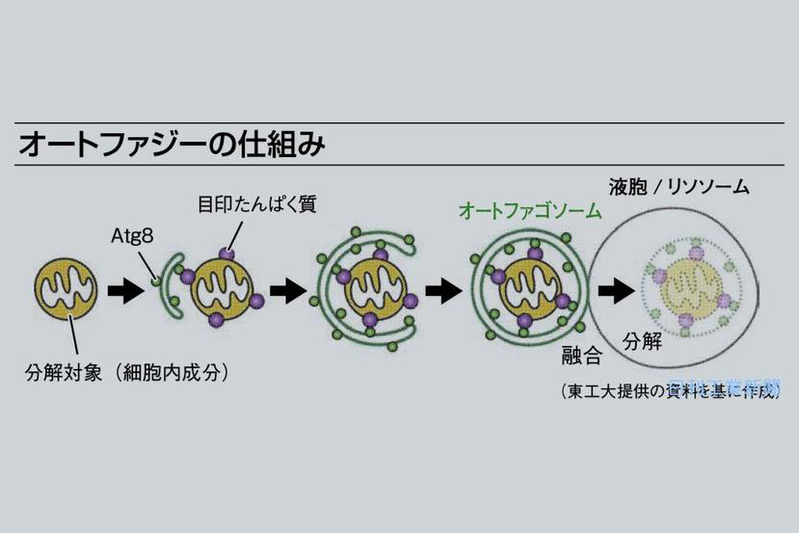

一方、大隅氏は微生物化学研究会の野田展生主席研究員らと共同で、オートファジーが始動する仕組みについての研究成果を7月に発表した。オートファジーの過程では「オートファゴソーム」と呼ばれる脂質膜がたんぱく質などの分解対象物を包み込み、細胞内の分解専門器官に運び込む。大隅氏らはこの膜がどのように作られるかを研究。膜の形成に必要なたんぱく質複合体が巨大化する仕組みを出芽酵母で解明した。

出芽酵母ではオートファジーの始動段階において、5種類のたんぱく質からなる複合体が形成される。大隅氏らはこの5種類のうち、ひも状の形をした「Atg13」と呼ばれるたんぱく質が他のたんぱく質を結びつける役割を果たしていることを発見。Atg13を介して、たんぱく質複合体同士が連結することで巨大化し、オートファゴソームの初期膜の形成が促されることを突き止めた。

【薬剤開発に期待】

オートファジーの始動の仕組みの一端が解明されたことで、同現象を人工的に制御した薬剤の開発促進などが期待される。

ただ、大隅氏はオートファジーの解明を登山に例えて「今回の研究成果はまだ3合目ぐらい」と説明。今後について「今回の成果で研究が一気に進むかもしれないし、ものすごく長い3合目になるかもしれない」と、全容解明まではまだ道半ばとの認識を示している。

【単独受賞、圧倒的な独創性】

大隅氏の受賞は単独受賞という点が目を引く。科学技術の最先端研究は競争が激しく、共同研究による成果創出のほか、他の研究者の発表と時期が接近したことによる複数人での同時受賞が一般的だ。「受賞者を最大の3人に限定するのが難しい」との声も聞こえる。これに対し、これまでの自然科学分野の日本の受賞者21人のうち、単独受賞は湯川秀樹氏、利根川進氏の2人しかいない。このことから大隅氏の成果が、この分野の他の研究者を圧倒する先進的で独創的な研究だったことがわかる。

研究者が関心を持ちやすい新たなものの生成ではなく、不要たんぱく質を分解する現象に注目した点も個性的だ。「人がやらないことをする」というのは大隅氏の信念で、優れた成果を出す研究者に共通する意識だ。

文部科学省の科学技術・学術政策研究所の調査では、日本の研究者は研究の盛んな分野に参入する「大陸型」が多く、自ら新たなテーマを打ち立てる「小島型」が少ないという。大隅氏の受賞に奮い立ち、難易度が高く独自性の高い研究が増えることが期待される。

【会見要旨・誰もしない研究に意義】

ノーベル生理学医学賞の受賞が決まった大隅良典東京工業大学栄誉教授は3日、東工大大岡山キャンパス(東京都目黒区)で会見し、受賞や研究への思いを語った。(石橋弘彰)

◇

―酵母とオートファジーの研究を長く続けてきました。

「酵母が自分のたんぱく質を分解するところを光学顕微鏡で見ることができたのがいまの研究の始まり。その後、電子顕微鏡で仕組みを解明してきた。酵母を使ってオートファジーに必須な遺伝子を探す研究などを続けてきた。研究では、短時間でオートファジーの現象をいくつか解明できた。それがヒトや植物など多くの細胞でも持っている基本的な機能であることを明らかにし、研究の意義が大きく変化した。多くの細胞の機能解明につながるとされ、いまは世界中で研究が進んでいる」

―受賞への思いは。

「酵母の基礎研究を長く続けてきたことが受賞につながり、この上なく幸せだ。現代の研究は独りで全うすることはできない。大学院生などのスタッフや同じ研究を続けている研究者に感謝したい。オートファジーの研究は世界中に広がっている。オートファジーは細胞の基本的な性質なので、より多くの研究に広がると期待している」

「研究を始めた時、オートファジーががんや寿命に関わることを確信していなかった。研究とは、そういう思いもしない展開をしていくと理解してほしい。私の研究を支えてくれた東京大学や東工大にはお礼を言いたい。亡くなった両親には受賞の報告をしたい。私は良い家庭人ではなかったが、それでも支えてくれ、かつては研究仲間だった妻にも感謝している」

―ノーベル賞という賞については。

「ノーベル賞は格別に思える。本当は格別ではいけないが、ノーベル賞はいろいろな意味でインパクトがあるからだ。小さいころは、子供なりにノーベル賞への夢はあった。だが、研究者になった時は私のような基礎研究の人間には縁遠いものだと思い、全く意識したことはなかった。今回受賞できたのは、運も良かった。研究を広く知ってもらう機会にもなった」

―研究テーマを決めたきっかけは。

「競争を避けた。研究者が寄ってたかって競争してやる研究もサイエンスとして重要だと思うが、私はじっくり耐えつつ研究するのが良い。誰もやったことがない研究をやることに意義があると思っている。たんぱく質の分解は当時他人がやっていない研究だった」

「世間では、数年後すぐ実用化する研究を重視するようになっており、危惧している。本当に役に立つ研究は、いつ役に立つか分からない。10年、20年先、100年先かもしれない。将来を見据えて、文化として基礎研究を認めてくれる社会であってほしい」

―若い世代へのアドバイスを。

「『なぜ?』と思う気持ちを大切にしてもらいたい。世の中、実は何も分かっていないことが多い。なぜという気持ちと、何とかなるという考えで挑戦をする人たちが出てくれれば、将来は安泰だと思っている」

(2016/10/4 05:00)