[ トピックス ]

(2018/2/3 05:00)

今回は、弊社が新たに開発したワークショップサービスの開発経緯をご紹介させて頂きます。

そもそもワークショップとは?

ご存知の通りワークショップとは、演習を通じて知識や技術を習得する体験学習の一形態です。習得に当たって、演習(実習)のある点が講義形式のセミナーとの大きな違いであり、開催時間は短くて半日、長い場合は3日以上におよび、また参加形態も、複数人がチームを組み、一緒に取り組む形が多いのも特徴です。費用は、企業向け研修として開催されるワークショップの場合、1人当たり3万円~(半日)とそれなりの金額です。

ワークショップの成果は、講義と進行を担当するファシリテーターと参加者メンバーが相互に生み出すもので、ファシリテーターには、レベルの異なるメンバーの意見調整や相互理解の促進、合意形成等、高度なスキル、およびコミュニケーション能力が必要とされ、対する参加者には、積極的な態度、問題意識、そして何よりも知識と技術の習得意欲が求められます。

過去のプロジェクトの反省

企業の商品開発や事業開発のお手伝いをさせて頂く場面で、プロジェクトメンバーの役割・スキル、業務の分担、会議等の運営、分析・評価等の時間配分、また意思決定の方法など、より適切な方法があるのではと感じることが多々あります。もっとも、外部に支援を要請するわけですので、むしろ窮地の状況は当たり前なのかもしれません。

そんな中、メンバー相互が共有する(現場経験等の)核がある場合は、プロジェクトの修正は比較的容易に進みます。半面、各部署から選抜された人で構成されるプロジェクト体制で、仕事の取り組み方やスキルに関して共通項が無い場合は、意思疎通、コミュニケーションに難を抱え、容易にパフォーマンスを改善できません。

この様な場面に遭遇する折に、「プロジェクト開始時に、メンバーが商品や事業開発のスキルの習得を共有体験できる場があれば」と考えてしまいます。

商品・事業開発をお手伝いする中で、もうひとつの反省点は、各メンバーが自身の所属部署のカラーから抜け出せないまま開発に携わることで、ユーザー層や市場に対する共通の視点が定まらないことです。

共通視点の欠如は、「商品の作り込みの不十分さ」、「後回しのコンセプト開発」、「新しい機能の優先採用」、「安易な価格設定」等の事態を招き、ユーザー不在の中途半端な商品を生み出す元凶となります。

この2つの反省を繰り返す中でその解決策として、ワークショップが再認識されました。

「ブレイク・ワークショップ」一貫性のあるコースとプログラム体系

商品開発におけるアイデア創出ブレストや商品評価等、個別のプロジェクトでワークショップ的スタイルを実施することは数多くありますが、ワークショップを1つの独立したサービスとして考えた場合、様々な場面に適用できる汎用性があること、ファシリテーターが共有できる知識や手法で、かつ演習がわかりやすく品質が均一であること、そして、実効性の高いものであることが必須要件となります。

汎用性と演習のしやすさの観点では、最新のデザイン手法として網羅性の高い「Delft Design Guide」を参考に、弊社の独自手法を織り交ぜた内容とし、また、実効性については、演習テーマに現状で企業が抱える実際の“課題”を取り上げることにしました。

結果、商品開発から事業開発までの様々な局面を網羅した「プロダクトデザイン」、「コンセプト開発」、「ビジネスモデリング」の3つの一貫性あるコースを体系化し、ブレイク・ワークショップとしてサービス化しました。各コースは以下の観点を中核に、演習を通じて実際の課題の解決に取り組みます。

○プロダクトデザイン: “デザイン思考”の顧客視点によるアイデア創出

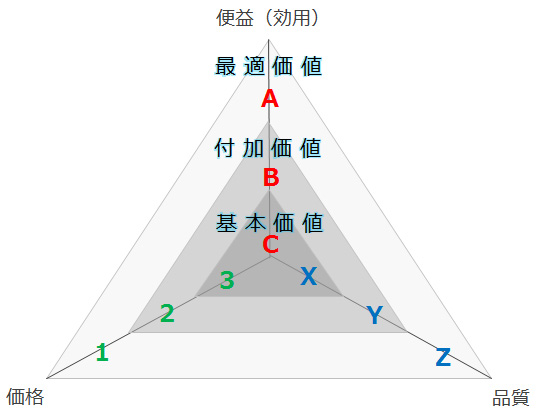

○コンセプト開発: “インダストリー4.0”を踏まえた新たな製品価値の構築

○ビジネスモデリング: “エコシステム”化の観点による組織革新

コースプログラムの最適化(カスタマイズ)

ブレイク・ワークショップでは、実効性を高める上で、さらに「思考を寝かせる」時間が確保できる様に、1コースを分割可能な4プログラム構成としています。

“創造性が発揮されるとき”、“企画にヒントを得るとき”、いずれも通常とは別の思考回路が働く時にアウトプットされやすいと言われます。経験上これに類することがあるため、運営効率よりも実効性を優先して適時に開催できる柔軟な構成を取っています。

そして最後に、企業の課題が固有であり、解決も個別性の高いものである以上、各コースは具体的な課題の解決難易度、参加者のスキル・人数、解決策の実現可能性等を考慮してプログラムを最適化して実施する形式としています。難易度の高い課題にあっては、特定のプログラムをフィージビリティスタディ的に実施することや、コンセプト開発やビジネスモデリングの場面においては、様々な合意形成の手法を試行するなど、コースを自社の実情に合わせることで、結果を最大化することができます。

新たな事業環境への対応に向けて

ブレイク・ワークショップの開発経緯は、上述の通りですが、事業環境が変化する中、AIやIoT、ビッグデータ等の先端技術を駆使した商品開発を行う上で、社員のアイデア創出スキルの向上、並びに企業文化の革新を必要とされる企業に適した内容となっています。以下の様な問題に遭遇されている場合は、お気軽にご相談ください。

【ブレイク・イン】

・開発方法の抜本的な見直し

・プロジェクトの閉塞感、停滞感の打破

・適時、適切な評価手法の採用

・第三者による知見、評価の反映

・潜在能力を引き出す

(毎週土曜日掲載)

(『新製品情報』2016年10月号掲載)

【著者紹介】

武道誠芳

株式会社テンプロテクシー代表取締役

(マネジメントコンサルタント)

所属:(株)テンプロクシーにて、コンサルティングサービス、マーケティングサービス、ロボットビジネスを展開

生年:1960年

出身:富山県

学歴:横浜市立大学商学部卒業

経歴:外資系コンピュータメーカー、システムコンサルティング会社、サイパン航空事業への参画後、1996年起業

(2018/2/3 05:00)