日刊工業新聞が企業、自治体などとコラボレーションし、客観的視点から活動を発信。コンテンツが豊富で信頼性を考慮したメディアを構築。

2022年5月に創業100周年を迎えた旭化成。繊維素材、樹脂から電子部品、医薬品、「サランラップ」「ヘーベルハウス」など一般的に馴染み深い製品まで幅広く手掛け、時代の変化に敏感に対応し、長寿企業としての100年を織りなしてきた。

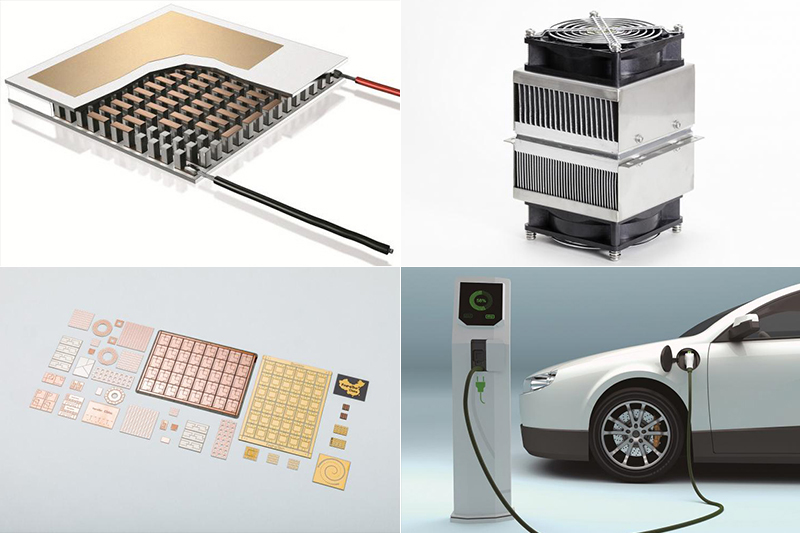

9月の創立100周年を前に23年3月期に売上高1兆円を達成するなど、勢いに乗る富士電機。次の100年に向け、長年技術を磨いてきたパワエレやパワー半導体などにより、社会のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)実現に貢献する。

同社は 中国に主力工場を置き、事業・販路拡大に精力的だ。20年に中国の新工場でのシリコンウエハー量産や、中国事業を統括する賀賢漢氏が社長に就任するなど、さらなる中国市場の深耕を目指している。中国でハイテク分野の国産化が進むことを背景に半導体製造装置、FPD製造装置部品の精密再生洗浄事業などでも供給体制を整える。

コロナ禍により社会全体でデジタル活用の機運が高まる中、日立システムズは、データセンターや各地に広がるサービス拠点などのITインフラと、先進技術を活用した多様なソリューションを活用し、幅広い顧客のデジタル変革(DX)を支援している。

日本の自動車産業が世界に冠たる存在になり得たのは、工作機械メーカーの力によるところが大きい。高品質の自動車部品を早く、安く製造できる機械を開発、供給してきた。そんな自動車業界は今が「T型フォード」以来の転機と言えそうだ。

一般消費者には馴染みが薄いが、参入障壁の高いマーケットでトップシェア製品を多数抱え、経営基盤は安定している。顧客には産業用ロボや重工業などの大手がずらり。戦前に電気バスを製造するなど、長年にわたりメカトロニクス技術を磨いてきた。

同社の赤外線カーボンランプヒーターは約2000℃まで出力を上げられ、従来はガスしかできないと言われていた高温加熱工程での使用を可能とした。近年はカーボンニュートラルの潮流に乗り、自動車、食品メーカーでの採用も増えている。

理化学研究所をそのルーツに持つ金属加工技術のエキスパート集団。得意とする積層造形では、設計から製造、検査まで一貫して提供できるのが強みだ。高温高圧で異種接合などに使うHIP(熱間等方圧加圧)では、世界最大級を含め、16台の装置を備えるなど、他社の追随を許さない。

静岡市で産業機械、建設機械・産業車両などのレンタル事業で創業したレント。時代の要請と相まってビジネスエリアの拡大、レンタル機器の増加、さらには海外進出を果たすなど成長の歩みを着実に進めている。単に機器類の貸し出しが事業目的ではなく、生産性や作業安全性の向上、環境対応など顧客が向き合っている課題の解消することを自社のミッションと位置づけ積極提案を続けてきた結果が、継続的成長に結びついたと言える。

投資を受ける理由は企業によって異なるものの、公的投資機関である同社の株式引き受けを通じて社会的な信頼の向上を目指す企業が多いという特徴がある。業界・業種問わず多くの企業が新規投資先になっており、新規事業に意欲的な企業も少なくない。中小企業診断士が経営相談に応じる「経営の健康診断サービス」はすでに30社近くへ提供しており、変化の早い時代における踏み込んだ相談を一手に引き受けている。

1959年に粉末冶金法による燒結金属濾過体で工業用フィルターのエレメントを製造する企業として創業したSMC。その後は工場の自動化に役立つ空気圧機器の企業として飛躍した。圧縮空気によって駆動するアクチュエーターや空気の流れを制御する方向制御機器、その空気を浄化する機器のほか、流体検出、温調、真空といった空気圧機器の周辺機器など多種多様な製品を扱う。

主力の板金機械からプレス機械や微細溶接機まで手がけ、「金属加工機械の総合メーカー」を自負する。スマートフォンや家電、自動車、航空機の部品から、橋梁、食器、文房具など、世の中のあらゆるモノの加工に、同社の技術が使われている。2020年4月には、グループ体制を従来の持ち株会社制から事業会社制に移行。管理的経営から事業主体経営へ、メーカーの原点に回帰した形を取ることで、経営スピードを一層迅速化する狙いだ。

リース会社は事業領域の拡大が欠かせなくなりました。低金利、国内市場の縮小が、一般的なリース事業に向かい風となっているからです。SMFLは再エネなどの環境、不動産、航空機リースを成長エンジンと位置付け、これら3領域を深掘りしていく考えです。2017年に橘正喜社長が就任してから、その動きを加速しています。三井住友フィナンシャルグループの出資比率を変えることで、事業領域の法的な縛りから解放されました。

創業90周年にあたる2031年度に、売上高で22年度比約4割増の1兆円を目指すNOK。従来は顧客の困りごとに合わせ事業部別に商品を提供してきた。しかし主要顧客の自動車産業を取り巻く環境は100年に一度の大変革期にある。オイルシール、フレキシブルプリント基板(FPC)など個々に強い製品に横串を通し、グループのシナジーを生かしたソリューション創出を急いでいる。

印刷市場が縮小する中、TOPPANは長年培ってきた情報・微細加工などの技術力を武器に、デジタル変革(DX)・サステナブル変革(SX)事業を主軸とした事業構造変革を進める。2023年10月には「TOPPANホールディングス」の傘下に、凸版印刷の主要部門が母体の「TOPPAN」、グループ全体のDX事業を率いる「TOPPANデジタル」、凸版のセキュア事業部と旧トッパン・フォームズを統合した「TOPPANエッジ」を置いた新体制が始動した。

直近は、車載用を中心に高性能化が進むパワー半導体向けのチップ外観検査装置や、乾燥工程のエネルギー使用量を従来比約25%削減できるリチウムイオン電池(LiB)電極用塗工装置を相次いで開発。拡大する電気自動車(EV)市場を念頭に環境負荷の低減などにも寄与する製品で存在感を高める。こうした製品をグローバルに展開するべく、4月にはドイツ・ミュンヘンに装置の販売・保守を手がける子会社を設立し、欧州での拡販体制を整えた。

PwCコンサルティングは、製造業に強いコンサルティング会社として知られる。自動車業界のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)やGX(グリーントランスフォーメーション)などによる産業構造の変化を予測・分析し、バックキャスティングで持続的な成長を支援する。製造業の現場が抱える課題解決を支援する拠点「Industry Solution Garage」では、“手触り感のあるソリューション”を掲げ、実際に稼働するミニチュア工場により「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の効果を可視化するといったユニークなサービスも提供する。

日刊工業新聞社のコラボレーションにより、ビジネスパーソンや産業界に有用な情報を提供するメディアです。技術や製品に関する動向、企業の経営計画などのニュースをワンストップで提供します。

日刊工業新聞が企業、学校、自治体などとコラボレーションし、年間を通して伴走しながら活動を発信します。担当記者による取材記事や過去に新聞紙面に掲載されていた連載アーカイブなど、豊富なコンテンツ量と信頼性を担保したメディアを構築していきます。

日刊工業新聞とコラボレーションして

活動を発信

日刊工業新聞電子版のデータベースを軸に、過去・現在・未来の「知りたい」を満たすキュレーションを実現。記者による視座の高いコンテンツ選定、日々更新される「新聞」だからできる継続性を強みに、産業史とメディア史を駆け抜ける新たな価値を構築します。

テーマを絞った情報発信、短期集中でのコンテンツ運用など、ニーズに合わせた「シンプル」で「コンビニエント」なメディア構築を実現。日刊工業新聞社全体でも、デジタルメディアの活用拡大を目指し、新たな取り組みをスタートさせます。

どんなメディアも1ページから。テーマを決め、コンテンツを作る過程で、過去記事や取材など日刊工業新聞ならではの施策が光ります。コンパクトな構成の中で、読み手・作り手双方に読みやすいボリュームで制作します。

メディア作りの一歩を

コンパクトに

web独自のインタビューや連載

全社内コンペ企画

産業経済紙として伝えるべきトピックスに加え、今後業界に取り入れられていくであろう研究やトレンドをweb独自の特集・企画として構築します。日刊工業新聞に携わる人々が全社横断で企画した特集やテーマも展開予定。