企業リリース Powered by PR TIMES

PR TIMESが提供するプレスリリースをそのまま掲載しています。内容に関する質問 は直接発表元にお問い合わせください。また、リリースの掲載については、PR TIMESまでお問い合わせください。

(2023/3/17)

カテゴリ:商品サービス

リリース発行企業:独立行政法人製品評価技術基盤機構

~保安レベルが向上し、停電年次点検が3年に1回の頻度に軽減~

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 【NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原】が事務局を務める「スマート保安プロモーション委員会」は、エネサーブ株式会社の『高圧絶縁状況の常時監視(高圧受変電設備)(技術区分:IoTセンサー)』について、特別高圧受変電設備に続き、新たに高圧受変電設備を対象とした従来の電気保安技術を代替するスマート保安技術として承認しました。全国の工場など多くの施設で利用されている高圧受変電設備に向けて開発された本技術は、「スマート保安技術カタログ(電気保安)第6版」に掲載し、2023年3月17日よりNITEのホームページで公開しています。

スマート保安技術カタログ >>https://www.nite.go.jp/gcet/tso/smart_hoan_catalog.pdf

(本技術は、保技 10003-P1(資料1.1)~保技 00003-P12(資料4)に掲載)

当委員会では、本システムの妥当性評価を行い、現状の保安レベルと比較して、同等以上の安全性が確保されること、並びに経済性が高いことを認めました。これにより事業者は、通常1年に1回の頻度で求められていた停電を伴う年次点検を3年に1回に軽減することが可能となります(他の2年は無停電年次点検の実施)※。

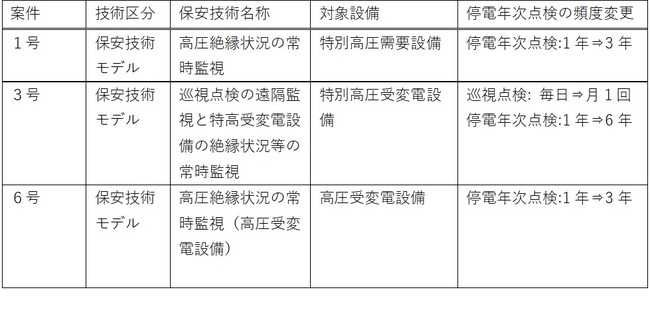

【参考】 これまで技術カタログに掲載された停電年次点検を延伸する技術

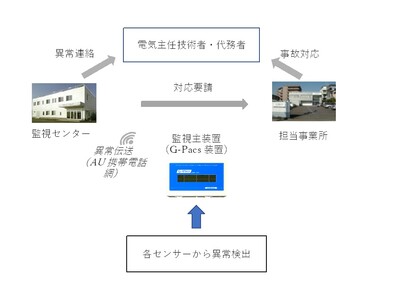

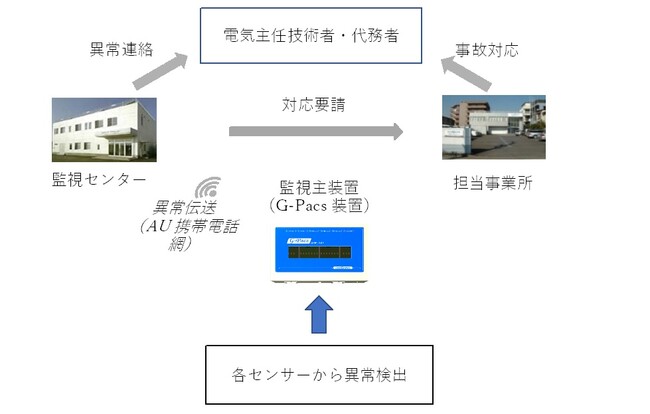

図1 システムの概念図

「高圧絶縁状況の常時監視(高圧受変電設備)」について

【背景】

工場などの大量の電気を使用する施設で利用される「高圧受変電設備」は、事故や設備トラブル等により停電してしまうと企業や社会に及ぼす影響が大きいため、年1回の年次点検(測定・メンテナンスを含む)の保守管理により、設備の健全性を確保しています。しかし年次点検は全停電が必要であり、日程調整や準備作業等が困難で労力の負担も大きいことから、予防保全による点検作業の効率化が求められています。

加えて、電気保安の現場では、電気保安人材の高齢化・人材不足が課題となっており、保安品質を確保しつつ効果的かつ経済的な設備監視システムの導入・運用に向け、IoT機器の活用による「デジタル化(人から機械へ)」の推進が期待されています。

【技術の概要】

本技術は、現在の定期的な停電下での一斉点検に替えて、各種センサー類を用いて設備の状態を常時監視するものです。監視はエネサーブ株式会社の監視センターにて24時間365日行われます。異常時にはユーザーへの連絡、専門技術員を現場に派遣できる体制になっています。

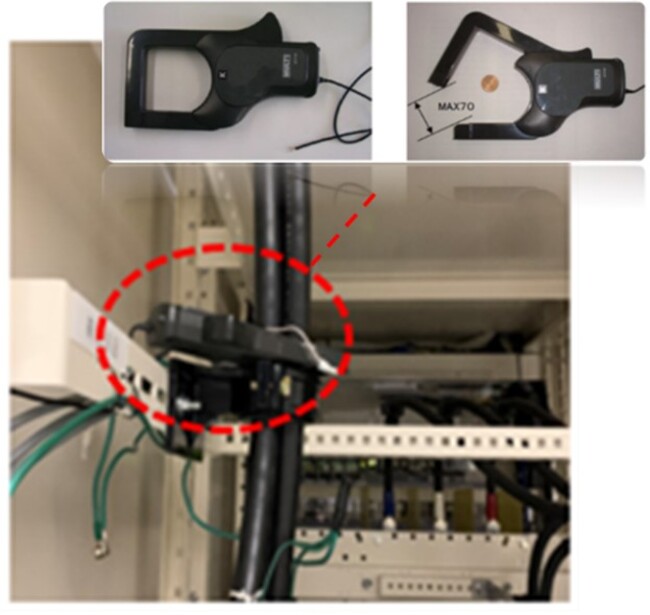

超音波センサーや温度センサー、熱画像診断のほか、漏洩電流方向判別センサー(Z-IV)と零相変流器(ZCT)の組み合わせにより、絶縁状態の常時監視に加え、高圧受変電設備で必要とされる地絡事故時の方向性判別(構内と構外事故の判定) が可能になります。

マスターモジュール

(監視主装置)

漏洩電流方向判別センサー(Z-IV)

零相変流器(ZCT)(漏洩値計測)

温度センサー (コンデンサ、リアクトルの外壁の温度の監視)

超音波センサー (部分放電の監視)

図2 各種センサー類

本技術による絶縁状態の常時監視を導入することにより、通常年1回の停電年次点検を3年1回にすることが可能です。

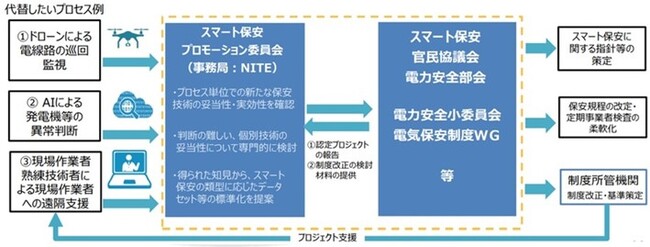

スマート保安プロモーション委員会について

電気保安の現場では、需要設備の高経年劣化や電気保安人材の高齢化・人材不足、台風や自然災害など様々な課題を抱えています。こうした課題の解決に向け、NITEは経済産業省からの要請を受けて、スマート保安プロモーション委員会を立ち上げました。

スマート保安プロモーション委員会では、学識経験者等からなる委員が、申請のあった保安管理技術案件の代替性・実効性・経済性などを評価します。また、評価されたスマート保安技術の導入・普及を阻害する要因があれば、その対応策を検討し、国や業界団体への提言も行っています。

図3 スマート保安プロモーション委員会の位置づけ

※出典:「電気保安分野 スマート保安アクションプラン」(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/smart_hoan/denryoku_anzen/20210430_action_plan.html

スマート保安プロモーション委員会 >>https://www.nite.go.jp/gcet/tso/smart_hoan_shiryo.html

スマート保安技術カタログについて

スマート保安プロモーション委員会による評価の結果、スマート保安技術として妥当と判断されたものは、スマート保安技術カタログに掲載し、NITEのホームページ上で公開しています。本カタログは、電気設備の設置者等が保安技術導入・促進を検討する際の参考資料として活用されることを目的としたもので、「高圧絶縁状況の常時監視(高圧受変電設備)(技術区分:IoTセンサー)」は、第6号の案件になります。

スマート保安技術カタログ >>https://www.nite.go.jp/gcet/tso/smart_hoan_catalog.pdf

NITEにおける電気保安の課題解決に向けた取り組み

NITEでは、経済産業省からの要請を受け、電気保安行政(電気工作物の設計、維持、運用等における安全を確保するための行政活動)を技術面から支援するため、2020年5月に電力安全センターを新設しました。NITEがこれまで培ってきた知識や経験を活用し、経済産業省や関係団体と連携しながら、新しいスマート保安技術の普及啓発活動や規制見直し等の提言を行うなど、電気保安の維持・向上に資する様々な業務に取り組んでいます。

NITE電力安全センターの業務紹介 >>https://www.nite.go.jp/gcet/tso/index.html

用語解説

【スマート保安】

IoTやAIなどの新技術を導入し、産業保安における安全性や効率性の向上を図っていく取り組みのことです。

スマート保安の説明 >>> https://nite-gov.note.jp/n/n91734ca4bbb3

【絶縁】

電気設備における絶縁とは、外部に電流が流れない状態のことです。例えば、ケーブルの場合、内部の銅線に流れる電流は皮膜を介して絶縁されているため、外部に触れても人体に電流が漏えいすることはありません。

【高圧受変電設備】

発電所から変電所を通して送られてくる高圧の電気を、最終的に使用できる電圧に変換するための設備を指します。電気を多く利用する工場などに設置されます。

【地絡事故】

電気回路(電線等)が地面に接触し、大きな電流が流れる現象のことです。電流が小さい場合は微地絡と呼ばれ、地絡事故の前兆(予兆)として発生する現象です。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

※ ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。