企業リリース Powered by PR TIMES

PR TIMESが提供するプレスリリースをそのまま掲載しています。内容に関する質問 は直接発表元にお問い合わせください。また、リリースの掲載については、PR TIMESまでお問い合わせください。

(2018/2/6)

カテゴリ:商品サービス

リリース発行企業:キリン・トロピカーナ株式会社

CONTENTS

●オレンジジュース、水、お茶で検証実験!

「勉強前の飲みもので計算のスピードが変化する?」

●教育クリエイター 陰山英男先生インタビュー

学習効果を高める集中力。そのカギはリラックス・睡眠・食事にあり

~勉強前の果汁摂取で、成果を出しやすい態勢へ ~

受験生必見!短時間で学習効果をあげるコツを伝授。

努力と根性で長時間勉強するよりも『要領と集中』が成果につながる

いよいよ受験シーズンに突入し、受験勉強に勤しむ学生も多いことでしょう。本番まで限られた時間しかない今、勝負の鍵を握るのは“集中力”。短時間で学習効果をあげるだけでなく、試験で100%、ときにはそれ以上の力を発揮するためにも欠かせない要素と言えるでしょう。

近年、主に学習面において「集中力を高める方法論」として注目を浴びているのが“陰山メソッド”。公立小学校の教員時代に児童の基礎学力を大幅に底上した成果も評判を呼び、今やその手法は全国の小学校で採用されています。

陰山先生によれば、「長年様々な子どもたちを見ている中で、学習効果を押し上げる最大要因は“集中力”にほかならない」そうです。現在でも、いかに集中力を高めるか、いかに素早く集中させるかの効率的な方法を日々模索し、陰山メソッドをブラッシュアップしているということです。

「努力と根性で、長時間勉強するというのは学力向上のための正解とは言えません。要領を得ないまま、ダラダラと時間だけをかけても効果は期待できません。いちばん大切なのは、いかに集中して取り組めているかどうか。できる子ほど勉強時間は短く、学力が上がった子の親御さんからは『先生、うちの子、こんなに勉強しなくても大丈夫ですか?』と尋ねられるほどです」

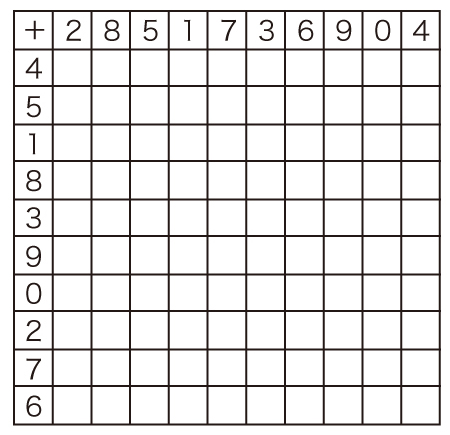

そんな陰山メソッドの中でも有名なのが、100ます計算。四則演算を10行×10列の数字に沿って100個行い、そのタイムを毎回計るという反復学習の一種ですが、陰山先生は「これは計算力を高めるためではなく、集中力を高めるためのトレーニング」と断言します。100ます計算は正誤はもちろん「解くスピード」に着目することで、自然と子どもたちが集中したくなる仕組みになっているそうです。

今回トロピカーナでは、陰山先生が監修する学習塾「陰山式スコーラ『考える子どもを育てる塾』」と通塾生の協力を得て、学習前に飲料を摂取することで計算を解くスピードに差が見られるかを検証実験しました。塾の授業でも採り入れられている“100ます計算”の結果は、果たしてどのように変わったのでしょうか?試験直前でも実践しやすい「集中力を高めるための陰山メソッド」とあわせ、受験生とその親御さん必見の情報が満載です!

果汁のチカラ ~実験調査~ 幼児(年長)・低学年で検証

勉強前に飲むものによって問題を計算のスピードが変化する?!

お茶・オレンジジュース・水で計算時間を比較実験

事前に飲むものによって計算スピードが変わるのかどうか、一般的な飲みもの3種で比較実験を行いました。その結果、テスト完了までにかかる平均タイムは1.オレンジジュース、2.お茶、3.水の順で短いことがわかりました。

調査方法:テスト結果(タイム)比較調査

調査対象:陰山先生が主宰する学習塾に通う5~10歳男女 計14名(うち4名は調査前の平均タイムスコアはなし)

調査期間:2017年11月下旬~12月初旬の3日間

調査詳細:調査期間3日間のうち1日は、対象者14名にオレンジジュース(200ml)を摂取してから、塾での通常時のフローとして、深呼吸(1~2分位)・音読(約10分程)を実施し、各レベルに応じた100ます計算/50ます計算を行ってもらう。もう1日は同じく対象者14名が、水(200ml)を摂取してから、深呼吸・音読後、レベルに応じた100ます計算/50ます計算を行ってもらい、完了までの時間を測定。さらにもう1日では、対象者14名が、お茶(200ml)を摂取後、深呼吸・音読をし、各レベルに応じた100ます計算/50ます計算を行ってもらい、完了までの時間を測定。以上3条件での完了時間の差を検証する。なお、飲用する順番は無作為で入れ替えることとする。

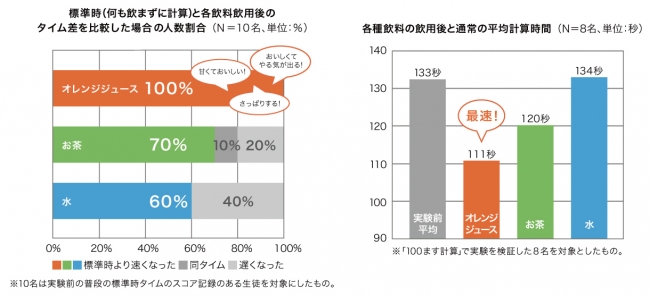

【何も飲まないときの標準タイムと勉強前に飲みものを摂ったときのタイムの比較】

全員タイムを縮めたのはオレンジジュース

生徒10名の普段の計算完了平均時間=標準タイムと、各種飲料摂取後の計算完了時間を比較検証してみたところ、オレンジジュースを飲んだ後では全員がタイムを短縮していました。一方、お茶を飲んだあとは1名が同タイムをキープ、2名がタイムダウン。水では4名が以前より計算が終わるまで時間がかかってしまう結果となってしまいました。

これら3種類の飲料の中ではオレンジジュースが最も計算スピードに良い影響を与えるようですが、この結果について陰山先生は「実験では、オレンジジュースのときは、わあ!と嬉しい声や、『おいしい』といった声がありました。オレンジジュースは子どもたちの気分の向上につながりやすく、さらにそのポジティブな気分が集中モードに入るためのよいスイッチになるという好循環が生まれたのでは?」と推測されています。

それぞれの飲料を飲んだ後と、標準時(何も飲まずに計算)の平均計算時間を比べる※と、下図(棒グラフ)のような結果となりました。最速はオレンジジュース飲用後の111秒。対して最も遅いタイムとなった水では134秒かかっており、23秒の差が見られました。オレンジジュースとお茶の飲用後は大幅に計算時間を短縮する子が多く、学習前に集中スイッチを入れるアクセントとして期待できそうです。

※100ます計算で実験を実施した8人で検証

【3種の飲みもの別平均タイムの比較】

3種の飲みものの中で最も好影響を与えるのはオレンジジュース

次に、被験者全員に、水・お茶・オレンジジュースを飲ませた後の平均タイムをそれぞれ比較しました。オレンジジュースと水では、オレンジジュース飲用後にタイムが縮まった子が12人。オレンジジュースとお茶では、オレンジジュース飲用後にタイムが縮まった子が9人おり、3種の飲みものの中ではオレンジジュースが最も計算時間を短縮する傾向が見られました。

また、お茶と水を比較するとお茶のほうがタイムが縮まった生徒が多いことがわかりました。これら3つの比較から、集中して学習に取り組み、計算時間を縮める効果は1.オレンジジュース、2.お茶、3.水の順になるのではと推測されます。

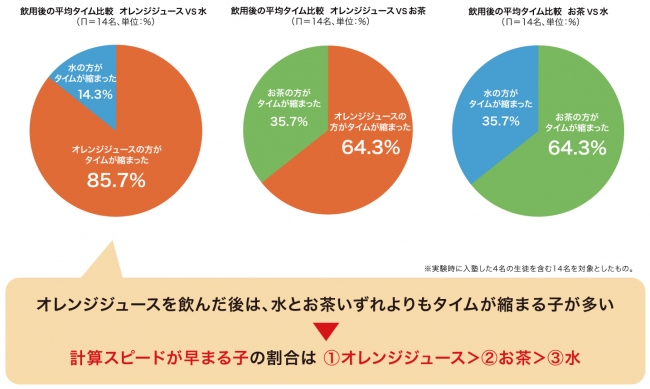

100ます計算でおなじみ!陰山英男先生 インタビュー

学習効果を高める集中力。そのカギはリラックス・睡眠・食事にあり

~ 勉強前の果汁摂取で、成果を出しやすい態勢へ ~

100ます計算や音読を取り入れた徹底反復学習により、児童の成績を著しく伸ばす「陰山メソッド」。メソッドを採り入れることで、反復学習している内容のみならず、異なる科目の成績までもが上がると評判となり、現在では全国各地の小学校の授業で採用されています。この陰山メソッドのカギを握るのが“集中力“。「集中力を獲得するために、勉強をするのだ」と断言される陰山先生に、今回の実験での果汁と計算スピードとの相関性や集中力を高める工夫についてお話を伺いました。

陰山英男先生

陰山ラボ・陰山式スコーラ「考える子どもを育てる塾」主宰、教育クリエイター

1958年、兵庫県生まれ。岡山大学法学部卒業後、小学校の教員となり教師人生がスタート。1989年に反復学習をベースとした「陰山メソッド」を確立し、自校の生徒の基礎学力を飛躍的にアップさせ、脚光を浴びる。2000年頃からマスメディアでも大々的に取り上げられるようになり、2001年からは数々の児童向けドリルを出版。文部科学省中央教育審議会特別委員(2005~2014年)、立命館大学教授および立命館小学校副校長/校長顧問(2006~2016年)、内閣官房教育再生会議委員(2006~2008年)などを歴任。現在は学力向上アドバイザーとして視察・指導や講演などに全国各地を精力的に飛び回る。(一財)基礎力財団理事、NPO法人日本教育再興連盟代業理事、徹底反復研究会代表。

楽しくリラックスした気分は、集中力をオンにする

―今回ご協力いただいた実験では、オレンジジュースを飲んだ後のほうが飲用前、そして水やお茶よりも計算の平均タイムが向上するという結果となりました。なぜ、果汁を飲むことで成果が上がったと考えられるでしょうか?

「オレンジジュースを始め、果汁ジュースには糖分が含まれていますよね。適量の糖分を、最適なタイミングで身体に摂り込むことは、学習能力を向上させるのに効果的だと考えています。私の経験上、朝ごはんを食べないで、登校するお子さんは授業に集中できないことがほとんど。それが続くと基礎学力もどんどん下がり、学校がつまらなくなって生活全般も乱れていくという負のスパイラルに陥ります。その点、果汁ジュースは液体で素早く糖分を摂取できますよね。

また、お茶や水と比べ果汁の方が甘くておいしく、子どもたちが嬉しい感情を抱き、楽しくリラックスしたことで、より集中力が高まった可能性も考えられます。子どもに対して怒ったり罰を与えるなどのプレッシャーを与えて緊張させることは、集中力を阻害し逆効果。子どもたちは萎縮すると集中できなくなってしまうんですね。

子どもを集中させるためには『楽しくリラックスした気分にさせること』が一番。僕が授業を行うときは、常に『いかに子どもたちを笑わせるか』に注力しています。

集中力を発揮するのに必要なのは、リラックス、睡眠、食事の3つ。その点、オレンジジュースの風味は子どもの集中力をONモードに切り替えるのに適しているのかもしれませんね」

コラム

「果汁は脳のエネルギー源になるって本当?」女子栄養大学 栄養学部 教授/上西一弘先生

栄養成分的に見ると、オレンジジュースには果糖やブドウ糖などの糖質が含まれています。人体では果糖は主に肝臓で代謝されますが、果糖の一部はブドウ糖(グルコース)へと代わり、脳のエネルギーとしても利用されます。今回の比較実験でオレンジジュース飲用後が一番良い結果になったのは、ジュースに含まれるブドウ糖が素早く脳のエネルギーとして使われたことも理由のひとつではないかと考えられます。また、爽やかな香りや適度な酸味が気分をリラックスさせた影響もあるかもしれませんね。果物やジュースが好きという子どもは多いので、好きなものを飲食することで心身のコンディションがよくなり成績へと結びついたとも考えられます。

実験ではオレンジジュースが使われていましたが、その他グレープフルーツやりんごなど100%果汁ジュースであれば同様の効果は期待できます。ストレートジュースの場合、ぶどうジュースの方がブドウ糖の量が多いので、より効果が高いかもしれませんね。オレンジジュースなどの果汁を、勉強の合間に適量飲むことは、集中力の維持、UPに有効でしょう。

本番直前だからこそ実践したい!“集中力”を高めるための陰山メソッド

集中力を引き出すための、様々なメソッドをお持ちの陰山先生。

小学生のみならず、中高生や大人も真似したい「集中力を引き出すテクニック」を教えていただきました。

生活習慣によって集中力は養われる ~ 規則正しい生活でスムーズに集中できるように ~

これまでの経験上、集中力が高い子どもはえてして「基礎的な生活習慣」がしっかり身についていました。朝食はきちんととる、早寝早起きがそのベース。生活全般に時間の区切りをつけ、規則正しい生活を送ることは集中力を発揮するのにとても大事なことなのです。また、「授業の前には5分間の音読をする」など、日々のルーティン(決まった作業)の中にアクセントを入れることで、その習慣付けはより強固になります。「勉強前に果汁を飲む」というのは、そんなアクセントとしてとてもいいですね。トップアスリートも「朝はAのトレーニングをしてから朝食をとり、Bのトレーニングをする」という風に習慣とアクセントをうまく組み合わせ、競技中の集中力を高めています。

集中のためには朝ごはんはマスト!

教壇に立っていると、朝ごはんを食べていない子どもはすぐにわかります。どこかしらぼ~っとして、授業や学習に集中できないのです。それが給食の時間まで続くため、最も集中できる時間帯であるはずの午前中を棒に振ってしまうのです。ごはんとお味噌汁に簡単なおかずといった朝食が理想的ですが、たとえ忙しくて朝食を作ってあげられない、食べる時間がないという日であっても、一口のフルーツでもいいので口にしてほしいですね。100%果汁のジュースは、手軽に自然由来のビタミンや糖類が補給できて吸収も速く、心も体も目覚めさせてくれる最高の飲みものではないでしょうか。

時間を正しく見積もる練習を ~ 〆切はプレッシャーになるので×~

授業や学習の際、子どもを集中させるのに効果的なのがストップウォッチ。このプリントを1分以内に終わらせよう、ここまでを3分でノートにとろう…など、課題ひとつひとつに適した目処を持たせることで、集中力はぐっと高まります。ここで大切なのが、「子どもが集中したら実現できる目標時間を親御さんが把握する」こと。集中すれば可能という成功体験を重ねることで、「時間を正しく見積もるクセ」と「集中する感覚」が身についていくからです。ひとつ注意したいのが、〆切や正答にこだわりすぎないこと。この2つは緊張感を与え、集中力を阻害してしまいます。

勉強とは「集中できるようになるためのトレーニング」

最近、学習とは何かを考え直したのですが、実は成績を上げるために集中するのではなく、「集中できるようになるために、学習をする」が真ではないかと気付きました。というのも、漢字の習得と集中には因果関係があり、いくら繰り返し書いても覚えられない。漢字は2~3回書いて覚えるのがベストなんです。反復ではなく集中して覚えるものなんですね。つまり、学習効果を上げる=覚え方を覚えなければならない=集中が必要という相関関係にあるのです。「集中する感覚」、すなわち覚え方を覚えるようにすると要領よく学習が進みます。

学習効果を高める生活習慣のアクセントとして朝食時や勉強前に果汁を飲む習慣づくりをしてみては?

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

※ ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。